我们最熟悉的货币,原来拥有如此陌生的美。

一张百元钞票,透过微距对焦,展现出了人类流动的痕迹;镜头前的模糊与清晰,默默述出时间的推移。 对生活的细腻观察、内心深处的情感起伏,给予他一种冲动——想要揭开表象,营造出更宏大的艺术体量。似是而非之间,虚无与真实之间,任何人都能赋予作品自己的理解。

顾长卫早年习画。1978年,全国艺术院校恢复高考的第一年,顾长卫考上了北京电影学院。1984年,任摄影拍滕文骥《海滩》,大量采用自然光寻求更加贴近现实表现手段,给中国影坛带来不小冲击,相继拍摄了电影《大明星》、《神鞭》。

1987年,在陈凯歌导演的电影《孩子王》,并凭借此片获1988年第八届中国电影金鸡奖最佳摄影奖;同年,担任张艺谋导演电影《红高粱》的摄影,顾长卫西部风格迥异,影片中创造性地运用摄影造型手段,展现了具有震撼力和意境深远视觉形象,获得第八届电影金鸡奖最佳摄影奖。

2005年,顾长卫指导的电影《孔雀》,获得第五十五届德国柏林国际电影节评-委会大奖银熊奖。(图片来自网络)

1993年,顾长卫凭《霸王别姬》获第66届奥斯卡最佳摄影奖提名。2005年,拍摄了自己执导的首部电影《孔雀》,凭借本片获得了柏林电影节“评审团大奖银熊奖”。2007年,顾长卫执导的第二部影片《立春》入围罗马电影节竞赛单元。2011年,凭借作品《最爱》获得上海影评人奖最佳导演。

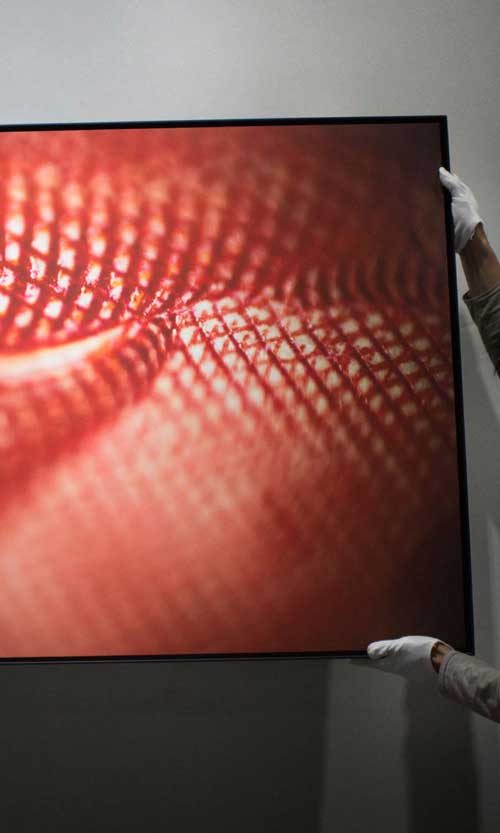

展出前一天工作人员在布置顾长卫的艺术展。

像其他众多影视同行一样,顾长卫如今又多了一重身份——艺术家。

顾长卫自2014年以来,通过现代影像等多媒介技术手段,以百元纸币为题材创作了系列作品,用微距镜头呈现百元纸币中的局部和细节,并借助高科技手段将纸币中的图案延展至现实世界的景象与物象,在当代艺术领域进行了全新实践与探索。

以艺术家的身份出现在展览现场的顾长卫和观众合影。

作为著名的电影导演从事艺术创作,顾长卫自谦地认为自己是当代艺术领域的新人。

然而顾长卫善于将自己最擅长的视觉拍摄也融入到艺术创作中,而且其艺术作品创作延续了他在电影摄影和导演时对社会问题和人在社会中存在状态的关注。

策展人孔长安对顾长卫的艺术作品有过这样一段评价,“他视角独具,化平凡为神奇,将百元币中微观局部扩展为惊艳和震撼的巨幅画作。他借用钱来表达的,就是今天的中国现实,骚扰人宁静的东西、创造奇迹的东西,钱的美感和对钱的欲望……我看了以后不能停止思考。”顾长卫的个体化视角和艺术表达,使其艺术作品显得格外新颖的同时让人不断思考。

展出的作品中,唯一的影像展品,显得尤为特别。

当参观者走近这组作品时,巨大屏幕拼接的画面让人有如身临其境般走到了人民大会堂前的广场,画面中的每一个人物乍看静止,而当参观者驻足欣赏画面中百态人生时,会发现每一处场景、每一个人物正在慢慢地运动。

至于为何选择人民大会堂作为背景,顾长卫的回答很简单:“百元大钞背后的主图案正是它。”

(视频版权所有 请勿转载)

早在老家西安念小学时,顾长卫就酷爱美术,随身带着速写本,喜欢画飞机他,那时候是班里画得最棒的。艺术家导演,导演艺术家,顾长卫一直没觉得自己是跨界的。双重的身份并没分裂顾长卫,而是让他更立体,把更内心的,更朴素、普世的大众欣赏角度,和阳春白雪的审美视角结合起来,完成他自己心中的艺术梦。

“时代为现代人提供了无限可能性,让拍电影、拍照片、拍各种各样的艺术品都成为了可能。而这种机会是这个时代赋予当代人最难得的东西。希望大家开心,做自己喜欢的事。”